「自毛植毛を受ける前に、どのくらい刈り上げるのがいいのか悩んでいます」

当店にご来店されるお客様から、いただくご相談内容になります。

クリニックのカウンセリングでは、「刈り上げもこちらで対応できますよ」とクリニック側から説明されることが多いようです。

丸刈りの場合はクリニックでの対応は大変ありがたいですよね。しかし、部分的に刈り上げる場合、カットのデザインが伴ってきてしまいます。実際に施術を受けた方の声やネット上の体験談を見てみると、刈り上げは看護師さんがバリカンで機械的に行い、髪型のデザインはあまり考慮されないというケースがあるようです。

「こんなに広く刈られると思っていなかった」「後ろから見ると不自然になってしまった」

失敗してしまったと思う声も少なくはありません。髪型が乱れるのは大きな不安だと思います。

だからこそ、「どうせ刈るなら、見た目も考えた自然な仕上がりにしておきたい」「できれば信頼できる美容師に相談してから決めたい」と考える方が多くいらっしゃいます。

本記事では、そうした不安や疑問を少しでも解消できるよう、植毛する医師に直接伺った「植毛前の刈り上げ」に関する情報をまとめました。

何ミリで刈るのがベストなのか、グラフト数に応じてどこまでの高さを刈るべきか、さらに費用面の違いなども美容師目線でわかりやすく解説していきます。

※本記事の内容は、あくまで「目安」としてご参考いただくための情報です。実際の施術に関しては、最終的に医師の診察・判断のもとで決定されることを前提にご覧ください。

自毛植毛についてお医者さんに聞いてみた

今回、自毛植毛について詳しく知るために、アルモ形成クリニックの内田先生にお話を伺いました。

内田先生は、日頃から「自毛植毛」や「男性の美容医療」を中心に施術を行っているドクターです。

特に自毛植毛に対するこだわりは強く、Xなどでもプロフェッショナルな情報発信をされており、私自身も信頼してお話を聞かせていただきました。

内田先生への薄毛相談室はこちら

内田先生のXはこちら

内田先生のクリニックはこちら

そもそも刈り上げは何ミリがベスト?医師の見解と美容師の視点から解説

植毛を受けるにあたって、全体または一部分刈り上げる場合、「刈り上げの長さは何ミリにするのがいいですか?」という質問は、植毛を検討し、RELIVEにご来店するお客様の中で非常に多く寄せられます。

特に、丸坊主にはしたくないが、一部を刈り上げないといけないとう方にとって、どのくらいの長さまで切ればいいのかは重要な判断材料になります。

医師が推奨する「最適な刈り上げミリ数」は0.8mm〜3mm

実際に植毛を行うアルモ形成クリニックの内田先生に伺ったところ、0.8mmから3mm程度が推奨される刈り上げの長さとのことです。

なぜ0.8〜3mmが良いのか?

0.8mm未満(いわゆる五厘)のように短すぎる場合、採取時に毛髪をつかむ“つかみしろ”が不足し、グラフトの採取速度や正確性に影響が出る可能性があります。

一方で、4mm以上と長すぎる刈り上げでは、パンチを皮膚に挿入した際に毛髪がパンチの内腔で回転してしまい、刃を痛めたり、毛髪がパンチ内に巻き込まれて採取に失敗するケースもあります。

このような理由から、医療現場では「0.8mm〜3mm程度」が最もバランスが取れており、作業効率と施術の正確性の両方を両立できる長さとされています。

美容師から見る「見た目とのバランス」を考えた場合は?

我々美容師の視点から見ると、刈り上げ部分が短ければ短いほど、周囲の髪とのなじみが悪くなり、「いかにも刈りました」という印象になりやすいのが現実です。

反対に、ある程度の長さが残っていれば自然になじみやすく、「刈り上げ感」は抑えられますが、そのぶん植毛との相性は悪くなってしまうということになります。

また、我々美容師が植毛前のカットを行う際には、植毛の手術日を逆算して刈り上げの長さを調整する必要があります。

人によって多少の差はあるものの、髪の毛は1ヶ月で約1cm=1週間で0.25cm(=2.5mm)程度伸びるのが一般的です。

- 手術が翌日にある場合 → 1日ではほとんど伸びないため、長くても3mm以下で整えておくのが無難です。

- 手術が1週間後の場合 → 0.8mm以上でカットした場合、手術日には約3mm強に伸びている計算なので少し長く、植毛手術に影響が出てしまいます。そのため、0.8mm未満(五厘)で刈り上げることが推奨されます。0.8mm未満(五厘)はバリカンのアタッチメントさえつけず、剃るような感じになり、かなり短いスタイルになるため、見た目に違和感が出る可能性があります。

このような点を踏まえると、最もバランスが良いのは、

「手術の前日に、長くても3mm、短くても0.8mm」できるだけ自然になるようにグラデーションで整えるというスタイルです。

できるだけ手術日に

見た目の自然さと、植毛の効率を両立させるためにも、カットのタイミングと長さの設定は非常に重要です。

グラフト数で刈り上げ高さはどう変わる?|自然な仕上がりに必要な“採取範囲”の考え方

採取範囲の広さ=仕上がりの自然さにつながる

グラフト数が同じでも、どの範囲から採取するかによって、後頭部の見た目や仕上がりの自然さは大きく変わります。

一般的に、採取するグラフト同士の距離が近すぎると、採取跡が集中してしまい、地肌の透け感や傷跡が目立ちやすくなります。

一方で、広い範囲からまんべんなく採取することで、密度が分散され、見た目に違和感が出にくくなるのです。

内田先生曰く、この考え方の基準となるのが、アメリカのCole医師が提唱した「Safety Zone(安全地帯)」です。

安全地帯とは、将来的に脱毛のリスクが低く、安定した毛髪が生え続ける後頭部・側頭部の範囲のことを指し、植毛業界では国際的にこの範囲からの採取が推奨されています。

たとえば1500グラフトの移植であっても、狭い範囲に集中して採取してしまうと、その部分だけスカスカに見えてしまう可能性があります。

実際に、採取後の“透け感”に悩む患者様も少なくなく、これは医師の判断や技術力による部分が大きいのが現状です。

「1000グラフトくらいなら透けませんよ、狭い範囲でいけます」という説明を受けた場合でも、採取の設計や範囲に十分注意が必要です。

アルモ形成クリニックの取り組み

当記事でコメントをいただいたアルモ形成クリニックでは、「CV値(Coverage Value)」という国際的な基準をもとに、後頭部や側頭部からの採取設計を行っています。

CV計算を用いることで、採取のバラつきや密度を数値で管理し、極端な密集採取による見た目のリスクを避けることが可能です。

参考: アルモ形成クリニック:植毛ドナー採取とCV値についての解説

薄毛専門の美容師的見解

私自身、美容師としてこれまで多くの方の髪に携わってきた中で、自毛植毛の失敗例も少なからず目にしてきました。

特に多いのが、後頭部の同じエリアから過度に採取されてしまい、毛がスカスカになって“穴が空いたような仕上がり”になっているケースです。

そのような現場を見てきたからこそ、今回アルモ形成クリニックの内田先生のお話は非常に参考になりました。

先生の考えを聞く中で改めて実感したのは、美容師が自己判断で刈り上げ範囲を決めるのは非常に危険だということ。

まず患者さん自身がドクターとしっかり話し合い、どの範囲を刈り上げるべきかを明確にしてもらう。

そしてその上で、美容師に「ここまで刈り上げてほしい」と明確に伝えていただく。その上で髪型をデザインする。

このステップを踏むことで、医師の植毛計画とヘアデザインの両立が可能になり、術後の後悔も防ぎやすくなります。

なお、仮にAGA(男性型脱毛症)の影響を受けにくい範囲をある程度刈り上げた場合の髪型を考えた場合、どのようなヘアスタイルにできるのか、実際にカットしてみた例もご紹介しています。

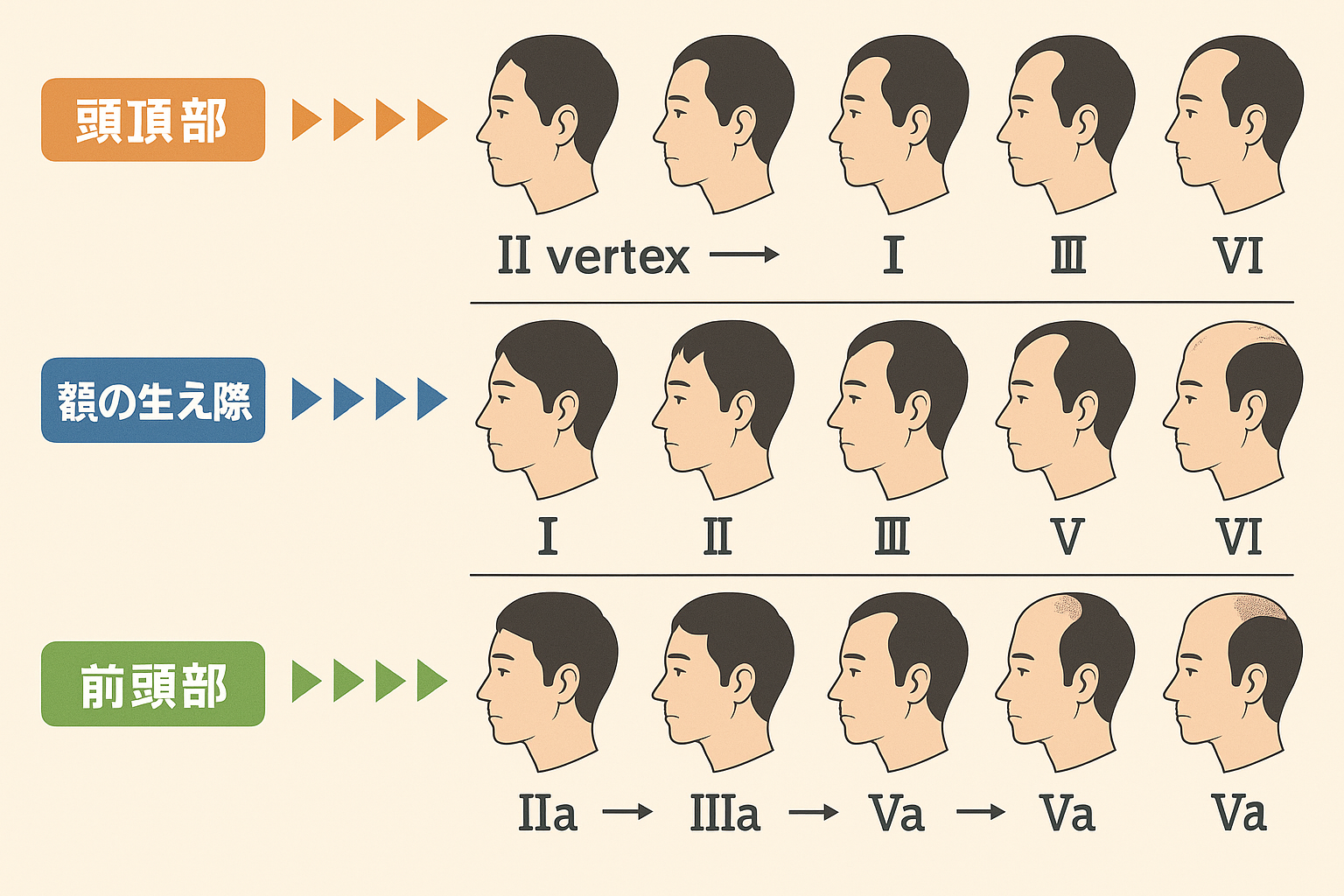

上記の図はご覧になったことがあるかもしれませんが、これは「ハミルトン・ノーウッド分類」と呼ばれるものです。男性型脱毛症(AGA)の進行パターンを段階的に示した代表的な図であり、薄毛の進行度を把握するうえで非常に重要な図です。

AGA(男性型脱毛症)が進行すると、まず頭頂部の髪の毛が薄くなり始めます。やがて、頭頂部以外の髪の毛、特に側頭部や後頭部が残るようになるのが特徴です。これらの部位はAGAの影響を受けにくく、脱毛が起こりにくいエリアとされています。

そのため、自毛植毛を行う際には、側頭部や後頭部の健康な髪の毛をドナー(移植元)として使用します。薄毛が進行した頭頂部や生え際に移植することで、自然な毛流れと見た目を再現することができます。

こちらの写真は、AGA(男性型脱毛症)の影響を受けにくい部分を刈り上げて、マッシュスタイルにカットした例になります。

一見すると、後ろはしっかり短くなっているものの、横や顔まわりは自然な仕上がりで違和感がありませんよね。薄毛を目立たせずに自然に見せるバランスを意識して切りました。

特に後頭部のかぶさっている部分は、短くしすぎると不自然な印象になりがちです。逆に、長く残しすぎてもボリュームがあって不自然に見えます。そのため、横の髪の長さとバランスを取りながら、後ろの長さを調整することが重要です。

また、横と後ろの髪の長さに差がありすぎると、刈り上げと上の髪との「段差」が強調され、いわゆる「パカパカ感」が出てしまいます。このような不自然な見え方を避けるためには、上記の写真のような自然な被さり方と長さが、薄毛をカバーするマッシュスタイルとして最適ではないかと思います。

実はこのスタイル、こんなに高めに刈り上げているんです。一見すると自然なマッシュスタイルに見えるかもしれませんが、後頭部からかなり高い位置まで刈り上げて仕上げています。

ただし、これは元々ある程度の長さがある方の場合に限り、ここまで刈り上げても自然なバランスに整えられるという点がポイントです。毛量や髪質によっては高めの刈り上げでも違和感が出にくくなります。

一方で、全体的な髪の長さが短めの方や、頭頂部にボリュームが少ない方の場合は注意が必要かもしれません。これから植毛を検討している方にとっては、ある程度髪を伸ばしてからヘアスタイルを調整することが重要です。

刈り上げスタイルで費用が変わる!?

丸坊主や部分刈り・ノンシェーブ…それぞれの料金差と注意点

植毛を検討するうえで気になるのが「費用」

実はこの費用、刈り上げによって大きく変わることをご存じでしょうか?

採取する髪の毛の既存部分を「刈り上げてあるか」「刈り上げていないか」で、手術の手間や時間が変わるため、料金設定にも影響が出るのが実情です。

刈り上げてある状態での植毛

後頭部や側頭部の採取する髪の毛を既に刈り上げてから手術する場合、医師の作業がスムーズで、時間短縮になるため費用が安くなります。人によっては丸坊主にしたり、採取する部分のみ刈り上げてツーブロックにして、手術直後〜伸びてきた時も違和感のない髪型にすることが可能です。

刈り上げていない状態での植毛

髪の毛を一切刈り上げずに、周囲の髪の毛をかき分けながら1グラフトずつ採取するので、医師の高度な技術と長時間の施術が必要になります。よって、医師、看護師の作業量も多くなり、費用が嵩んでしまいます。

「刈りたくない」は本音。でも費用とのバランスを

私たち美容師としても、できれば「刈り上げたくない」という気持ちはよくわかります。

ただ、全く刈らずに植毛をする=費用負担が一気に上がるという現実があるのも事実です。

【まとめ】刈り上げなどのスタイルに応じて、相談すべき相手が変わる

植毛を受ける際、刈り上げのスタイルをどうするかで、「誰に相談すべきか」が変わってくるということをぜひ覚えておいてください。

丸坊主にするなら → クリニックに任せてOK

頭全体を短く整えるフルシェーブ(丸坊主)スタイルであれば、医師や看護師の手で一括で処理しても、見た目のバランスに問題は出にくく、効率的かつ費用も抑えられるため、クリニックでの刈り上げで問題ありません。

一切刈り上げたくないなら → 当日そのまま施術に臨む

ノンシェーブ植毛のようにまったく刈り上げをせずに施術を希望する場合は、カットの必要がないため、当日にそのまま手術を受ける形でOKです。

ただし、費用面の負担や長時間の施術になることはしっかり理解しておきましょう。

部分的な刈り上げを希望するなら → 医師+美容師の連携がベスト

問題なのは、「部分的に自然に刈り上げて、見た目も整えたい」というパターンです。

この場合は、まず医師としっかり相談して、どこまで刈るべきかを決めたうえで、その内容をもとに美容師にスタイルを相談するのが、失敗を防ぐ一番の近道です。

見た目を犠牲にせず、かつ施術の効率も保てる“ちょうどよい刈り上げ”を実現するには、医療とデザインの両方のプロが関わることがとても重要です。

「自分に似合う髪型がわからない」「プロに一度相談してみたい」という方は、ぜひ完全個室の薄毛専門美容室RELIVEへお気軽にご相談ください。

あなたに合ったスタイルをご提案します。